EZB-Leitzins: Aktuelle Entwicklung der Leitzinsen und ihr Einfluss auf die Bauzinsen

- Der EZB-Leitzins der Europäischen Zentralbank beträgt aktuell 2,15 % (gültig seit 11. Juni 2025).

- 18. Dezember 2025: Die Europäische Zentralbank (EZB) verändert erneut nicht die Leitzinsen für den Euroraum. Es ist die vierte Zinspause in Folge. Damit erfüllt sie erfüllt die Erwartungen der Finanzmärkte. Mehr zur aktuellen Leitzinsentwicklung in unserem Videokommentar.

- Der EZB-Leitzins spiegelt das allgemeine Zinsniveau im Euroraum wider, welches sich auch indirekt auf die Entwicklung der Bauzinsen auswirkt. Doch häufig bewegen sich die Bauzinsen früher, bevor die EZB den Leitzins verändert.

- Eine Baufinanzierung zählt zu den langfristigen Anlagen. Und damit hängt die Zinsentwicklung der Bauzinsen maßgeblich von den Faktoren Staatsanleihe und Pfandbrief ab. Steigen die Zinsen für Staatsanleihen, steigen die Zinsen für Pfandbriefe und somit steigen auch die Zinsen für Baufinanzierungen.

- Was ist der Leitzins?

- Video: Dr. Klein Kommentar zum EZB-Leitzins

- Wo liegt der aktuelle Leitzins?

- Was sind die wichtigsten Ergebnisse der letzten EZB-Zinssitzung?

- Die drei Leitzinssätze der EZB

- Warum senkt oder hebt die EZB den Leitzins?

- Beeinflusst der EZB-Leitzins die Bauzinsen direkt?

- Pfandbriefe: Wie Banken ihre Baufinanzierungen refinanzieren

- Deutsche Staatsanleihen: Ein verlässlicher Indikator für die Entwicklung der Bauzinsen

- Wie reagieren Bauzinsen, wenn der Leitzins sich ändert?

- Baufinanzierungszinsen berechnen

- Wie hat sich der EZB-Leitzins seit 1999 entwickelt?

- Historie: Ältere Zinsentscheidungen der EZB

- FAQ: Häufige Fragen zum Leitzins

Was ist der Leitzins?

Unter dem Leitzins versteht man den Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken bei einer Zentralbank, Geld leihen beziehungsweise es dort anlegen können. Die Höhe der Zinssätze legt die jeweilige Zentralbank fest. Für Deutschland und die weiteren Länder des Euroraums legt die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins fest – genauer gesagt der EZB-Rat, der das oberste Beschlussorgan der EZB bildet.

Video: Dr. Klein Kommentar zum EZB-Leitzins

Wo liegt der aktuelle Leitzins?

Der EZB-Leitzins der Europäischen Zentralbank beträgt aktuell 2,15 % (Stand: Dezember 2025). Im Folgenden finden Sie eine aktuelle Übersicht über den Stand der drei Leitzinsen im Euroraum.

| Leitzinssätze | Zinssätze |

|---|---|

| Hauptrefinanzierungssatz | 2,15 % |

| Spitzenrefinanzierungssatz | 2,40 % |

| Einlagesatz | 2,00 % |

Der Hauptrefinanzierungssatz gilt allgemein als der wichtigste Leitzins der EZB. Von März 2016 bis einschließlich Juni 2022 lag der EZB-Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) bei 0 %. Doch ab Juli 2022 hat die EZB den Leitzins kontinuierlich wieder angehoben. Im Oktober 2023 durchbrach sie diesen Zyklus und legte erstmals eine Zinspause ein.

Im Juni 2024 erfolgte eine erste Zinssenkung, damit vollzog die EZB einen geldpolitischen Kurswechsel. Weitere Senkungen folgten. Im Juli 2025 legte sie erstmalig eine Zinspause ein. Beobachter und Analysten gehen davon aus, dass es in diesem Jahr keinen weiteren Zinssenkungen mehr geben wird.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse der letzten EZB-Zinssitzung?

18. Dezember 2025: Bei seinem jüngsten Zinsentscheid hat der EZB-Rat beschlossen, die Leitzinsen im Euroraum erneut nicht anzupassen. Es ist die vierte Zinspause in Folge. Der EZB-Rat begründete seine Entscheidung damit, dass die Inflation nahe am 2-Prozent-Ziel liegt und die Konjunktur sich stabilisiert, trotz globaler Unsicherheiten. Zudem zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Daher besteht für den EZB-Rat momentan kein Handlungsdruck, die Geldpolitik anzupassen.

Die drei Leitzinssätze der EZB

In der deutschen Presse wird oft die Formulierung „Leitzins der EZB“ oder „EZB-Leitzins“ benutzt. Doch eigentlich legt die EZB drei Leitzinssätze fest. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden drei Leitzinssätze:

- Hauptrefinanzierungssatz − Wenn vereinfacht vom „Leitzins“ oder „EZB-Leitzins“ gesprochen wird, ist meist der Hauptrefinanzierungssatz gemeint. Dieser legt fest, zu welchen Zinssatz sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können – und zwar für eine Laufzeit von mindestens einer Woche.

- Spitzenrefinanzierungssatz − Er gibt an, zu welchen Zinssatz sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB kurzfristig („über Nacht“) leihen können.

- Einlagesatz − Zu diesem Zinssatz können Geschäftsbanken überschüssiges Geld bis zum nächsten Tag bei der EZB parken, also anlegen.

Insgesamt betrachtet sind die drei Leitzinsen der EZB ein wichtiges geldpolitisches Instrument, um die Wirtschaft im Euroraum im Gleichgewicht zu halten und ein stabiles Preisniveau zu ermöglichen. Und da Geschäftsbanken auf Basis der Leitzinsen agieren, hat die EZB zugleich einen großen Einfluss auf die allgemeine Zinsentwicklung.

Warum senkt oder hebt die EZB den Leitzins?

Mit der Festlegung der Leitzinsen verfolgt die EZB vorrangig das Ziel, die Preise im Euroraum stabil zu halten. Zugleich nimmt sie mit der Festlegung auch Einfluss auf die Konjunkturentwicklung. Daher ist jede Zinsentscheidung der EZB ein Drahtseilakt. So trägt beispielsweise ein hoher Leitzins dazu bei, dass die Inflation allmählich wieder sinkt. Doch zugleich sind hohe Leitzinsen auch eine Gefahr für den wirtschaftlichen Aufschwung.

Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem EZB-Leitzins und den Baufinanzierungszinsen?

Der EZB-Leitzins beeinflusst die aktuellen Bauzinsen nur indirekt. Eine Reaktionskette kann zustande kommen, muss aber nicht. In der Regel kündigt die EZB eine Leitzinsänderung lange im Voraus an, noch bevor sie den Leitzins ändert. Sowohl der Geldmarkt für kurzfristige Anlagen als auch der Kapitalmarkt für langfristige Anlagen reagieren bereits bei einer Ankündigung einer Leitzinsänderung.

Kommt es dann tatsächlich zu einer Änderung des Leitzinses, reagiert der Geldmarkt in der Regel noch einmal stärker darauf, da kurzfristige Zinsänderungen schneller an den Kunden weitergegeben werden können. Langfristige Anlagen sind dagegen weniger flexibel. Sie schlagen ihren Kurs bereits bei der Ankündigung einer Änderung des Leitzinses ein. Kommt es zu einer EZB-Leitzinsänderung muss nicht mehr nachgesteuert werden.

Eine Baufinanzierung zählt zu den langfristigen Anlagen. Hier wirken sich Vorankündigungen über Zinsänderungen im Gegensatz zu den Bewegungen auf dem Geldmarkt oft zeitverzögert und abgeschwächt aus.

EZB-Leitzins: Der indirekte Einfluss auf die Bauzinsen

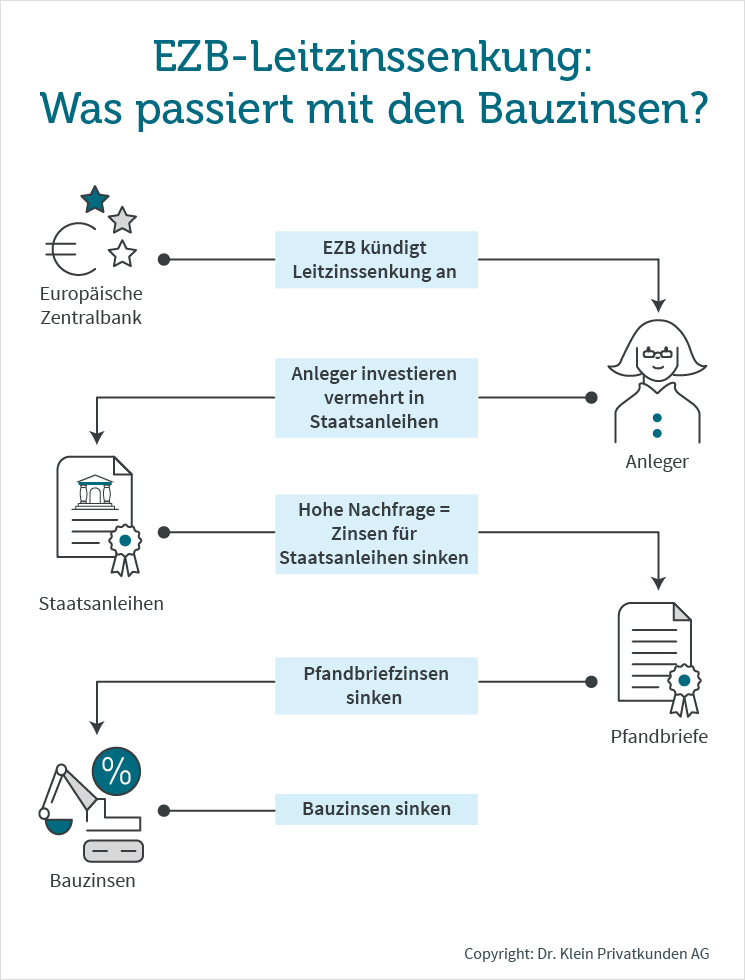

Die Bauzinsen werden nur indirekt vom EZB-Leitzins beeinflusst. Nachfolgend wollen wir Ihnen das an einem Szenario verdeutlichen.

Die EZB senkt den Leitzins: Senkt die EZB den Leitzins, sinken auch die Sparzinsen auf dem Geldmarkt. Viele Anleger wandern dann in den Kapitalmarkt ab, weil dort die Zinsen für die deutschen Staatsanleihen trotz der Leitzinssenkung meist etwas höher ausfallen als die aktuellen Sparzinsen. Durch die hohe Nachfrage sinken die Zinsen für die deutschen Staatsanleihen, die Pfandbriefzinsen und damit dann die Baufinanzierungszinsen.

Wir halten fest: Die Veränderungen des EZB-Leitzinses wirkt sich nicht direkt auf die Baufinanzierungszinsen aus. Vielmehr erfolgt die Reaktion der Bauzinsen zeitverzögert, meist bereits bei der Ankündigung einer Leitzinsänderung. Die Zinsentwicklung der Baufinanzierungszinsen hängt also maßgeblich von Angebot und Nachfrage auf dem Kapitalmarkt ab.

Unsere Infografik veranschaulicht eine mögliche Reaktionskette, wenn die EZB eine Leitzinssenkung ankündigt.

Fazit: Der Einfluss des EZB-Leitzinses auf die Bauzinsen

Es gibt viele Einflussfaktoren, die sich auf die Höhe der Baufinanzierungszinsen auswirken. Manche davon können Sie direkt beeinflussen andere dagegen nicht. In die letzte Kategorie gehört zum Beispiel auch der EZB-Leitzins, der allerdings nur einen indirekten Einfluss auf die Entwicklung der Baufinanzierungszinsen hat. Eine eindeutige Reaktionskette kann zustande kommen, muss aber nicht. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe:

- Baufinanzierungszinsen eilen dem Leitzins in der Regel voraus. In anderen Fällen reagieren sie gar nicht auf die Ankündigung oder anders als erwartet.

- Während eine Leitzinsänderung sich direkt auf die Sparzinsen auswirkt, hat der Leitzins allenfalls nur eine indirekte Auswirkung auf die Baufinanzierungszinsen.

Generell gilt: Die Entwicklung der deutschen Staatsanleihen und Pfandbriefe geben die Richtung für die Bauzinsen vor. Zwischen den Baufinanzierungszinsen und den Zinsen für Pfandbriefe besteht also ein direkter Zusammenhang. Auch individuelle Faktoren wie die Dauer der Zinsbindung bestimmen maßgeblich die Höhe der Bauzinsen. Wie Sie Ihren persönlichen Bauzins beeinflussen können, haben wir für Sie im Artikel „Aktuelle Bauzinsen“ zusammengefasst.

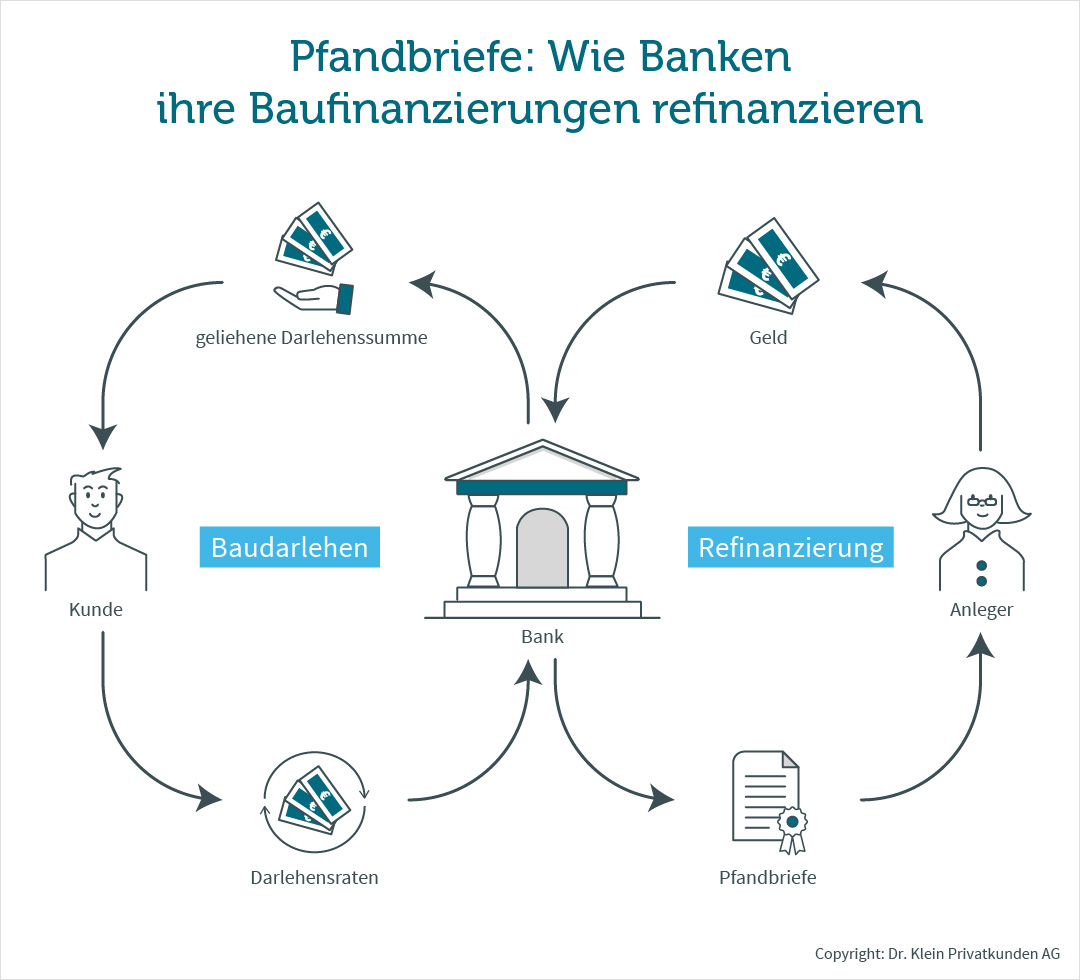

Pfandbriefe: Wie Banken ihre Baufinanzierungen refinanzieren

Banken leihen sich in der Regel das Geld für eine Baufinanzierung, also die Darlehenssumme, von einem Anleger. Experten sprechen dann von einer Refinanzierung. Eine klassische Form der Geldbeschaffung ist der Handel mit Wertpapieren am Kapitalmarkt.

Das Prinzip: Leiht ein Anleger der Bank das Geld für eine Baufinanzierung bekommt er im Gegenzug einen festen Zins über die Dauer der Laufzeit. Im Fachjargon spricht man dann von einem „Pfandbrief“. Sie gelten als sichere Anleihen, da sie mit einer Besicherung einhergehen, meist ist es eine Immobilie. Zudem werden Pfandbriefe durch das Pfandbriefgesetz (PfandBG) staatlich reguliert.

Der Ablauf der Refinanzierung von Baufinanzierungen lässt sich grob in die folgenden Schritte unterteilen:

- Der Kunde kommt auf die Bank zu und möchte eine Baufinanzierung abschließen.

- Das Geld für die Baufinanzierung leiht sich die Bank von Anlegern auf dem Kapitalmarkt. Dafür gibt sie Pfandbriefe an die Anleger heraus. Als Sicherheit dienen entweder Immobilien, die die Bank selbst besitzt oder die Rechte an den Immobilien ihrer Baufinanzierungskunden.

- Für ihre Investition erhalten die Anleger Zinsen und das Recht, die Immobilie beim Zahlungsausfällen verwerten zu dürfen.

- Die Bank gibt das Geld an den Kunden als Darlehenssumme für seine Baufinanzierung weiter.

- Der Kunde zahlt die Darlehensraten an die Bank, die sich aus Tilgung und Zins zusammensetzen. Der Zinssatz ist größer als der Zinssatz, den die Bank an die Anleger zahlt. Die Marge markiert damit den Gewinn der Bank.

Unsere Infografik veranschaulicht diesen Kreislauf noch einmal.

Info-Grafik – Pfandbriefe: Wie Banken ihre Baufinanzierungen refinanzieren

Fazit: Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen gegenüber dem Anleger und sie erzielt gleichzeitig einen wirtschaftlichen Gewinn. Die Baufinanzierungszinsen hängen also direkt von der Höhe des Pfandbriefzinses ab. Der Leitzins hat dagegen keinen direkten Einfluss auf die Baufinanzierungszinsen.

Empfohlener Ratgeberartikel − Pfandbriefe: Wie Banken ihre Baufinanzierungen refinanzieren

Deutsche Staatsanleihen: Ein verlässlicher Indikator für die Entwicklung der Bauzinsen

Als Grundlage für den Pfandbriefzins dient der Zinssatz für die 10-jährige Staatsanleihe, die auch 10-jährige Bundesanleihe genannt wird. Der Zinssatz wird regelmäßig von der Deutschen Girozentrale in Frankfurt am Main ausgegeben. Deutsche Staatsanleihen gelten wie Pfandbriefe als besonders sichere Wertpapiere.

Das hat folgenden Grund: Seit Jahrzehnten bekommt Deutschland von den Ratingagenturen Bestnoten und gilt daher unter den Anlegern als „sicherer Hafen“ und als besonders kreditwürdig. Je größer die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen ist, desto höhere Preise kann der deutsche Staat dafür verlangen. Das sorgt dafür, dass die Zinsen für deutsche Staatsanleihen sinken und mit ihnen auch die Rendite für die Anleger.

Eine hohe Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen treibt deren Preise in die Höhe. Damit muss Deutschland weniger Zinsen an die Anleger zahlen. Das schmälert die Rendite. Sinken die Zinsen für die Staatsanleihen, sinken auch die Zinsen für die Pfandbriefe und somit auch die Baufinanzierungszinsen.

Steigen die Zinsen für Staatsanleihen, steigen die Zinsen für Pfandbriefe, steigen die Zinsen für Baufinanzierungen.

Fazit: Der Pfandbriefzins wirkt sich direkt auf die Baufinanzierungszinsen aus. Und der Zins der deutschen Staatsanleihen hat direkten Einfluss auf den Pfandbriefzins.

Wie können die Baufinanzierungszinsen reagieren, wenn der Leitzins sich ändert?

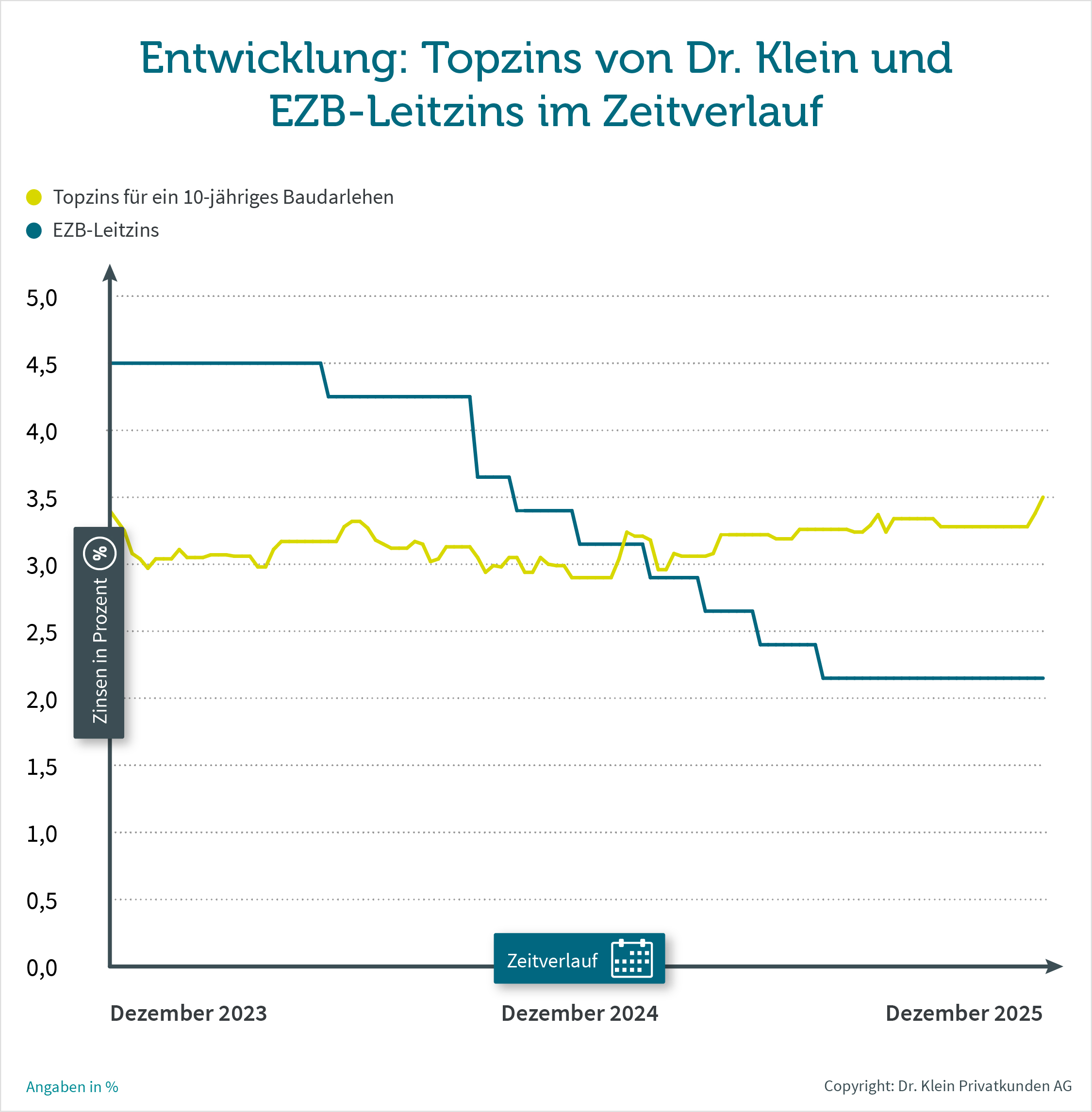

Verfolgt man die Zinsentwicklung der Baufinanzierungszinsen und des EZB-Leitzinses, wird deutlich, dass die Zinsentwicklungen ähnlich sind. Doch in der Regel bewegen sich die Baufinanzierungszinsen schneller als der EZB-Leitzins. Das zeigt auch unser Chart.

Der Grund: Die EZB kündigt in der Regel eine Leitzinsänderung lange im Voraus an. Der Geld- und Kapitalmarkt stellten sich darauf ein und preisen die Entwicklung ein. Damit steigen oder fallen auch die Zinsen für deutsche Staatsanleihen, bevor es zur Leitzinsänderung kommt. Die Reaktionskette für die Baufinanzierung wird in Gang gesetzt:

Die EZB kündigt eine Leitzinsänderung an. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Baufinanzierungszinsen schlagen dann die entsprechende Richtung ein.

Im Normalfall eilen die Baufinanzierungszinsen also dem Leitzins voraus: In anderen Fällen reagieren sie gar nicht auf die Ankündigung oder anders als erwartet. Die folgenden beispielhaften Szenarien sollen dies veranschaulichen.

Szenario 1: Leitzins und Baufinanzierungszinsen steigen oder sinken im Gleichschritt

Sinkt der EZB-Leitzins, werden Sparanlagen auf dem Geldmarkt unattraktiv für Anleger. Viele Anleger wenden sich dann dem Kapitalmarkt zu, wo unter anderem die deutschen Staatsanleihen gehandelt werden. Deren Nachfrage steigt und damit auch ihr Kurs. Und gemäß dem Angebot-Nachfrage-Prinzip sinkt ihre Rendite.

Gleiches gilt für den Pfandbrief: Eine hohe Nachfrage hat einen hohen Kurs zur Folge: Der Pfandbriefzins sinkt und ebenso die Rendite. Und im Gleichschritt sinken auch die Baufinanzierungszinsen.

Szenario 2: Baufinanzierungszinsen bewegen sich, während der Leitzins stagniert

Ein Beispiel: Die Baufinanzierungszinsen sind in den 10er-Jahren um etwa 75 % gefallen. Dagegen lag der EZB-Leitzins von März 2016 bis Juli 2022 bei 0 %. Die Baufinanzierungszinsen bewegten sich also, obwohl die EZB den Leitzins nicht verändert hat.

Dieser historische Zinsverlauf bei den Baufinanzierungszinsen lässt sich unter anderem mit dem umfangreichen Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB erklären. Die EZB nutzte dieses geldpolitische Instrument, um die Inflation und die Konjunktur im Euroraum anzukurbeln.

Im Vergleich zum EZB-Leitzins wirkte sich das Anleihekaufprogramm der EZB direkter auf die Entwicklung der Baufinanzierungszinsen aus. In diesem Fall ergibt sich folgende Reaktionskette: Die EZB belässt den Leitzins und kauft stattdessen deutsche Staatsanleihen auf. Staaten und Unternehmen profitieren von günstigen Krediten. Der Pfandbriefzins sinkt und damit auch die Baufinanzierungszinsen.

Die EZB belässt den Leitzins und kauft stattdessen deutsche Staatsanleihen auf. Staaten und Unternehmen profitieren von günstigen Krediten. Der Pfandbriefzins sinkt und damit auch die Baufinanzierungszinsen.

Szenario 3: Leitzins und Baufinanzierungszinsen entwickeln sich entgegengesetzt

Die EZB kann den Leitzins theoretisch auch anheben, wenn die wirtschaftliche Lage im Euroraum eher eingetrübt ist. Dadurch würden Sparzinsen fast zeitglich steigen. Doch die Anleger spielen nicht mit und entscheiden sich weiterhin, ihr Geld in deutsche Staatsanleihen zu investieren. In diesem Fall würden die Baufinanzierungszinsen entgegen allen Erwartungen sinken, weil die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen gleichbleibend hoch ist.

Fazit: Der Einfluss des Leitzinses auf die Bauzinsen lässt sich nicht leicht bestimmen

Die drei Szenarien zeigen, dass der Einfluss des Leitzinses auf die Entwicklung Bauzinsen ganz unterschiedlich ausfällt. Vielmehr sind es diverse Faktoren, zum Beispiel das Verhalten von internationalen Großanlegern oder weltpolitische Konflikte, die das Verhalten auf dem Geld- sowie Kapitalmarkt positiv beziehungsweise negativ beeinflussen – und damit auch die Bauzinsentwicklung.

Baufinanzierungszinsen berechnen

Die Bauzinsen hängen von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel dem Objektwert und der Darlehenssumme. Nutzen Sie unseren Finanzierungsrechner und erhalten Sie Ihren persönlichen Bauzins.

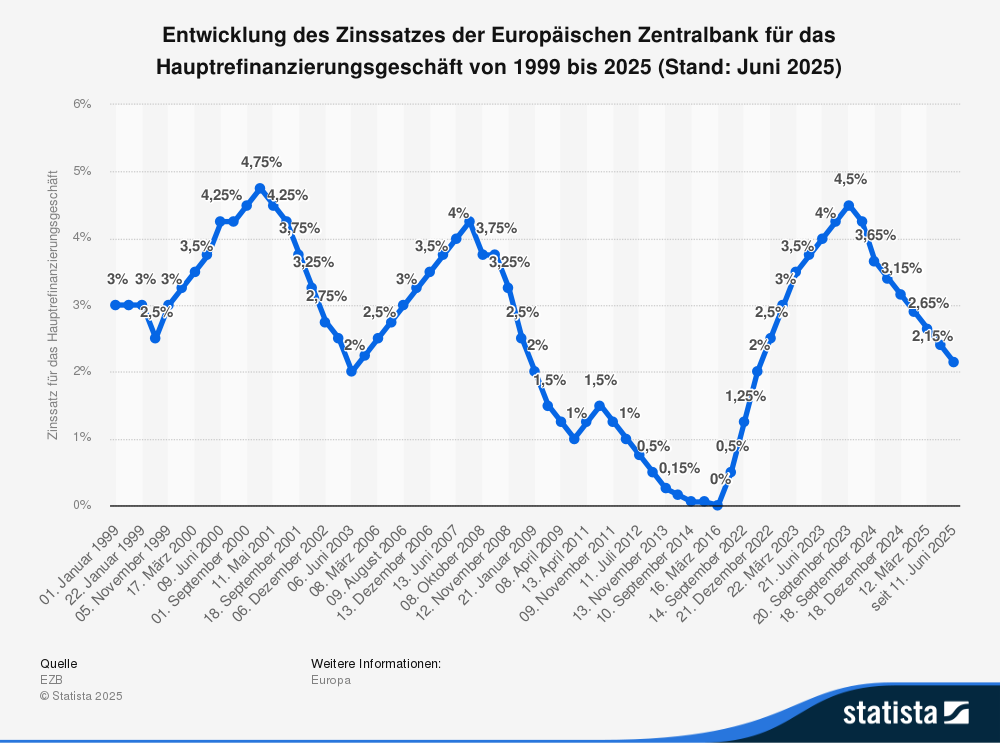

Wie hat sich der EZB-Leitzins seit 1999 entwickelt?

Vor der globalen Finanzkrise 2008 bewegten sich der EZB-Leitzins im Schnitt zwischen 2 und 5 %. Als Reaktion auf die globale Finanzkrise und die spätere Eurokrise hat der EZB-Rat die Leitzinsen immer weiter gesenkt. Wie unser EZB-Leitzins-Chart zeigt, erreichte der EZB-Leitzins am 16. März 2016 erstmals die Null-Prozent-Marke. Diese historische Nullzinsphase dauerte dann bis zum Sommer 2022 an.

Am 21. Juli 2022 vollzog der EZB-Rat vor dem Hintergrund der hohen Inflation im Euroraum eine Zinswende: Die Leitzinsen wurden wieder erhöht. In zehn aufeinander folgenden Schritten hat der EZB-Rat den EZB-Leitzins auf aktuell 4,5 % angehoben. Im Oktober 2023 wurde dieser Zinszyklus beendet. Der EZB-Rat beschloss, eine Zinspause einzulegen.

Im Juni 2024 erfolgte eine erste Zinssenkung, damit läutete der EZB-Rat eine geldpolitische Zinswende ein. Weitere folgten. Im Juli 2025 legte sie erstmalig eine Zinspause ein. Beobachter und Analysten gehen davon aus, dass es in diesem Jahr keinen weiteren Zinssenkungen mehr geben wird.

Historie: Ältere Zinsentscheidungen der EZB

30. Oktober 2025: Der EZB-Rat hält Kurs und belässt die Leitzinsen auf ihrem Niveau. Er passt also beschlossen, die Leitzinsen im Euroraum nicht an. Es ist die dritte Zinspause in Folge. Der EZB-Rat begründete seine Entscheidung damit, dass die Inflationsrate im Euroraum in der Nähe des mittelfristigen Zielwerts von 2 Prozent liegt, die Wirtschaft weiterhin moderat wächst und der Arbeitsmarkt sich robust zeigt. Insofern besteht für den EZB-Rat momentan kein Handlungsdruck die Geldpolitik anzupassen.

11. September 2025: Die EZB verändert erneut nicht die Leitzinsen und verlängert damit die Zinspause. Sie begründete ihre Entscheidung u. a. damit, dass die Inflationsrate im Euroraum in der Nähe des mittelfristigen Zielwerts von 2 Prozent liegt und „die Beurteilung der Inflationsaussichten durch den EZB-Rat ist weitgehend unverändert.“ Dies gilt auch für das Wirtschaftswachstum im Euroraum.

24. Juli 2025: Die EZB legt eine Zinspause ein. Sie passt also die Leitzinsen im Euroraum nicht an. Der EZB-begründete ihre Entscheidung u. a. damit, dass sich die europäische Wirtschaft in einem "schwierigen globalen Umfeld" bislang "insgesamt widerstandsfähig gezeigt" habe. Die vorausgehenden EZB-Zinssenkungen hätten dies zum Teil ermöglicht. Zudem entsprechen die neuen verfügbaren Inflationsdaten weitgehend der bisherigen EZB-Prognose.

05. Juni 2025: Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen zum siebten Mal in Folge gesenkt, jeweils um 0,25 Prozentpunkte. Der Grund dafür ist die sinkende Inflation im Euroraum. Mit den niedrigeren Zinsen möchte die EZB die Wirtschaft in Europa ankurbeln. Die Logik dahinter ist: Wenn Kredite für Unternehmen und Verbraucher günstiger werden, wird mehr investiert und konsumiert. Das hat normalerweise einen positiven Effekt auf die Wirtschaft.

17. April 2025: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen erneut um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Sie setzt somit ihren geldpolitischen Lockerungskurs fort. Mit der Entscheidung reagiert die Europäische Zentralbank zum einen auf die nachlassende Inflation im Euroraum, zum anderen will sie die europäische Konjunktur mit niedrigen Leitzinsen ankurbeln.

06. März 2025: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen erneut um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Damit reagiert die Europäische Zentralbank zum einen auf die nachlassende Inflation im Euroraum, zum anderen will sie ein Zeichen zur Stützung der schwachen Konjunktur setzen.

30. Januar 2025: Der EZB-Rat senkt erneut die Leitzinsen um jeweils um einen Viertelpunkt. Die EZB reagiert damit einerseits auf die rückläufige Inflation im Euroraum und setzt andererseits ein Signal gegen die schwächelnde Konjunktur.

12. Dezember 2024: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen zum vierten Mal in diesem Jahr gesenkt. Ab 18. Dezember können sich Banken für 3,15 % kurzfristig Geld bei der EZB leihen und für 3 % dort "parken". Die EZB reagiert damit einerseits auf die rückläufige Inflation im Euroraum und setzt andererseits ein Signal gegen die schwächelnde Konjunktur.

12. Dezember 2024: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen zum vierten Mal in diesem Jahr gesenkt. Ab 18. Dezember können sich Banken für 3,15 % kurzfristig Geld bei der EZB leihen und für 3 % dort "parken". Die EZB reagiert damit einerseits auf die rückläufige Inflation im Euroraum und setzt andererseits ein Signal gegen die schwächelnde Konjunktur.

17. Oktober 2024: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt. Ab 23. Oktober können sich Banken für 3,65 % kurzfristig Geld bei der EZB leihen und für 3,25 % dort "parken". Die EZB reagiert damit einerseits auf die rückläufige Inflation im Euroraum und setzt andererseits ein Signal gegen die schwächelnde Konjunktur.

12. September 2024: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen erneut gekappt. Allerdings waren die Leitzinssenkungen nicht einheitlich, denn der EZB-Rat hat den Zinsabstand zwischen dem Einlagezins und EZB-Leitzins verringert.

18. Juli 2024: Der EZB-Rat hat die Leitzinsen nicht verändert. Er erklärte, er werde die Leitzinsen „so lange wie erforderlich restriktiv halten“, um die Inflationsrate im Euroraum wieder auf die Zielmarke von 2 % zu bringen.

06. Juni 2024: Der vierte Zinsentscheid des EZB-Rats markiert eine geldpolitische Zäsur. Denn erstmals seit knapp 5 Jahren senkt er die Leitzinsen. Alle 3 Zinssätze sinken um 0,25 %. Die Begründung: Die Preise steigen nicht mehr so schnell, und die Inflation ist auf gutem Weg, zum 2-Prozent-Ziel der EZB zurückzukehren.

11. April 2024: Der EZB-Rat bestätigt den bisherigen geldpolitischen Kurs. So verzichtet er darauf, die Leitzinsen weiter anzuheben. Es ist bereits die fünfte Zinspause nacheinander. Die Begründung: Die bereits vorgenommenen Zinserhöhungen leisteten "einen erheblichen Beitrag", um das Inflationsziel von 2 % zu erreichen.

07. März 2024: Der EZB-Rat verzichtet zum vierten Mal nacheinander auf eine Erhöhung der Leitzinsen. Er führte aus, dass Inflationserwartungen inzwischen geringer seien, als in vorherigen Projektionen erwartet. Für 2024 erwartete die EZB akuell eine Inflation von im Durchschnitt 2,3 %. Der EZB-Rat verwies darauf, dass die aktuellen Daten seine Einschätzung zu den mittelfristigen Inflationsaussichten bestätigten.

25. Januar 2024: Der EZB-Rat verzichtet zum dritten Mal nacheinander auf eine Erhöhung der Leitzinsen. Er verwies darauf, dass die aktuellen Daten seine Einschätzung zu den mittelfristigen Inflationsaussichten bestätigten.

14. Dezember 2023: Zum zweiten Mal nacheinander verzichtet der EZB-Rat darauf, die Leitzinsen zu erhöhen. Zugleich wies er daraufhin, dass Zinssenkungen aktuell keine Option sind. Die Begründung: Die Leitzinsen werden „solange wie erforderlich“ auf einem ausreichend hohen Niveau bleiben, bis das mittelfristige Inflationsziel von 2 % im Euroraum erreicht ist.

26. Oktober 2023: Nach zehn aufeinanderfolgenden Leitzinserhöhungen legt der EZB-Rat erstmals eine Zinspause ein. Die Begründung: Die Inflation ist im September „merklich zurückgegangen“. Dennoch schließt der EZB-Rat weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten nicht aus.

14. September 2023: Der EZB-Rat erhöht zum zehnten Mal nacheinander die Leitzinsen – und zwar um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Die Begründung: Der Schritt sei nötig, um für eine „zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von 2 %“ zu sorgen.

FAQ: Häufige Fragen zum Leitzins

Was auch noch interessant für Sie sein könnte.

Mit dem umgangssprachlichen Begriff „Leitzins“ ist meist der Hauptrefinanzierungssatz der EZB gemeint. Er ist der wichtigste der drei Leitzinssätze der EZB. Mit dem jeweiligen Zinssatz legt die EZB fest, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen beziehungsweise anlegen können.

Der Leitzins der EZB, Experten sprechen auch vom Hauptrefinanzierungssatz, liegt aktuell bei 2,15 % (Stand: Dezember 2025). Die aktuellen Werte der beiden anderen Leitzinssätze – Spitzenrefinanzierungssatz und Einlagesatz – liegen bei 2,40 % und 2 %.

Die Höhe der jeweiligen Leitzinsen legt jede Zentralbank (EZB oder die Fed in den USA) unabhängig fest. Bei der EZB ist beispielsweise der sogenannte EZB-Rat dafür zuständig. In der Regel werden die Zinsänderungen an vorher definierten Terminen veröffentlicht.

Eine pauschale Antwort auf diese Frage gibt es, da beispielsweise niemand genau weiß, wie sich die Inflation im Euroraum in den nächsten Monaten entwickelt. Allerdings erwarten die meisten Experten, dass die EZB die Leitzinsen in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht verändert.

Der EZB-Rat tagt meist alle 6 Wochen in Frankfurt am Main, um die drei Leitzinssätze festzulegen. Den ersten EZB-Zinsentscheid im neuen Jahr trifft der EZB-Rat am 05. Februar 2026. Die Termine für 2026 können Sie u. a. auf der Website der Europäischen Zentralbank abrufen.

Gegenwärtig strebt die EZB mittelfristig eine Inflationsrate von 2 % für den Euroraum an. Laut Eurostat lag sie im November 2025 bei 2,1 %. Eurostat ist das Statistische Amt der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg.

Generell gilt: Hohe Leitzinsen dämpfen mittelfristig die Inflation im Euroraum. Steigen die Leitzinsen, verteuern sich in der Regel Güter, Dienstleistungen und Kredite. So investieren beispielsweise Unternehmen weniger und Verbraucher halten sich beim Konsum zurück. Die Folge: Das Angebot ist größer als die Nachfrage. Dies führt allmählich dazu, dass die Preise und die Inflationsrate wieder sinken.

Die Höhe der Leitzinsen bestimmen die Konditionen, zu welchen Zinssätzen sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können. Sind sie niedrig, erhalten Geschäftsbanken „günstiges Geld“ von der EZB. Diesen günstigen „Einkaufspreis“ können sie dann an ihre Kunden weitergeben. Steigen dagegen die Leitzinsen, verteuert sich der „Einkaufspreis“ für die Geschäftsbanken. In der Regel geben sie diese Kostensteigerungen an ihre Kunden weiter. Die Kreditzinsen steigen also.